Histoire du SEUQAM

Le SEUQAM (Syndicat des employées et employés de l’Université du Québec à Montréal) est une pierre angulaire du mouvement syndical dans le secteur universitaire québécois. Fondé en 1970, un an après la création de l’UQAM en 1969, il est né dans un contexte où l’université elle-même se positionnait comme un modèle novateur, démocratique et ouvert, en rupture avec les traditions académiques des institutions existantes.

1970 : création du SEUQAM

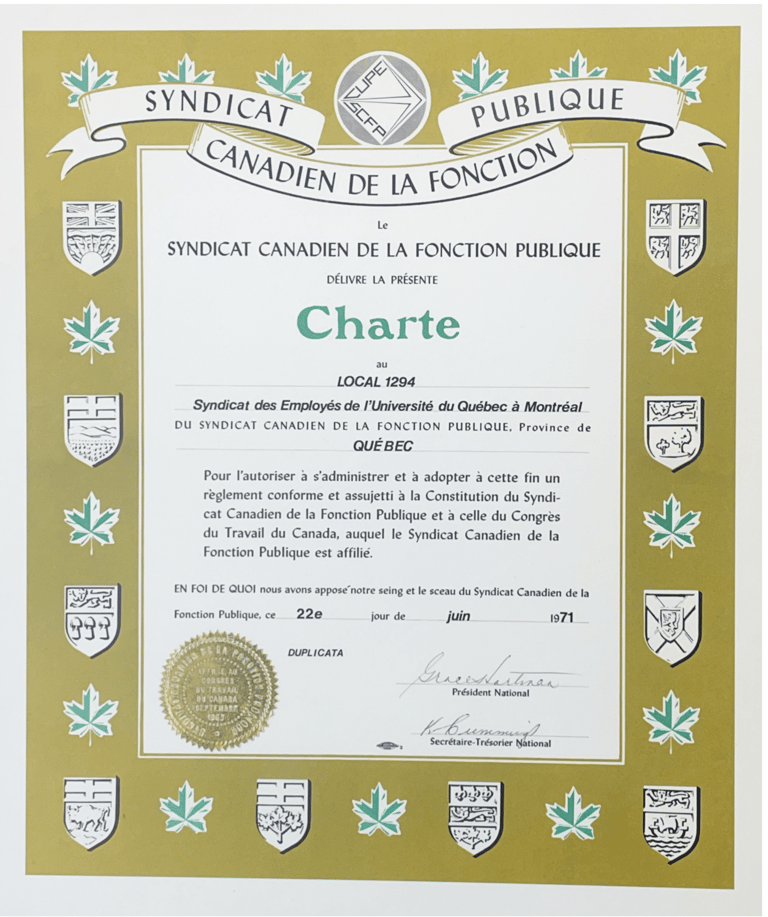

1971 : Première convention collective

L’année 1971 marque un tournant décisif pour le SEUQAM avec la négociation de sa première convention collective, obtenue après une grève d’une semaine. Cette étape historique a établi des bases solides pour la défense des conditions de travail des employés, notamment avec la sécurité d’emploi après 18 mois d’ancienneté, la définition claire des tâches et la stabilisation des emplois. Ces acquis étaient novateurs, non seulement pour l’UQAM, mais aussi pour le paysage syndical universitaire au Canada.

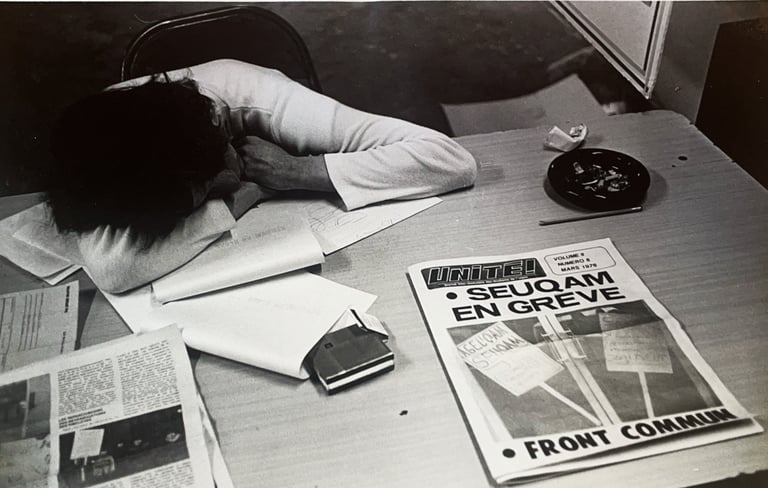

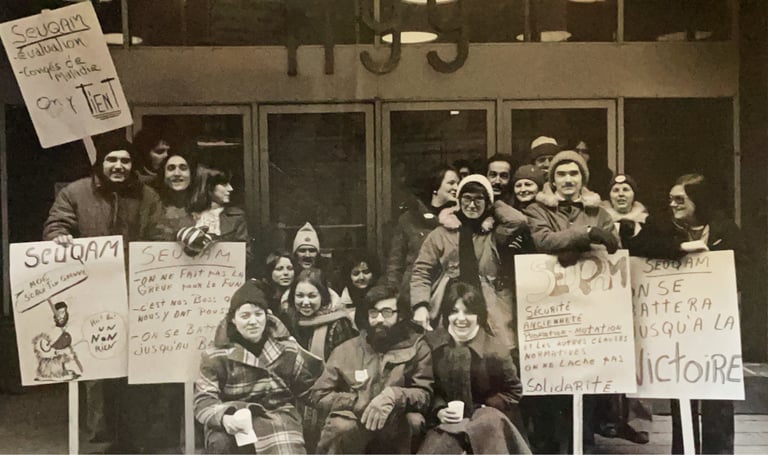

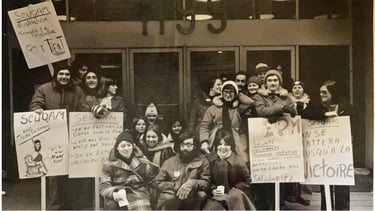

1976-1981

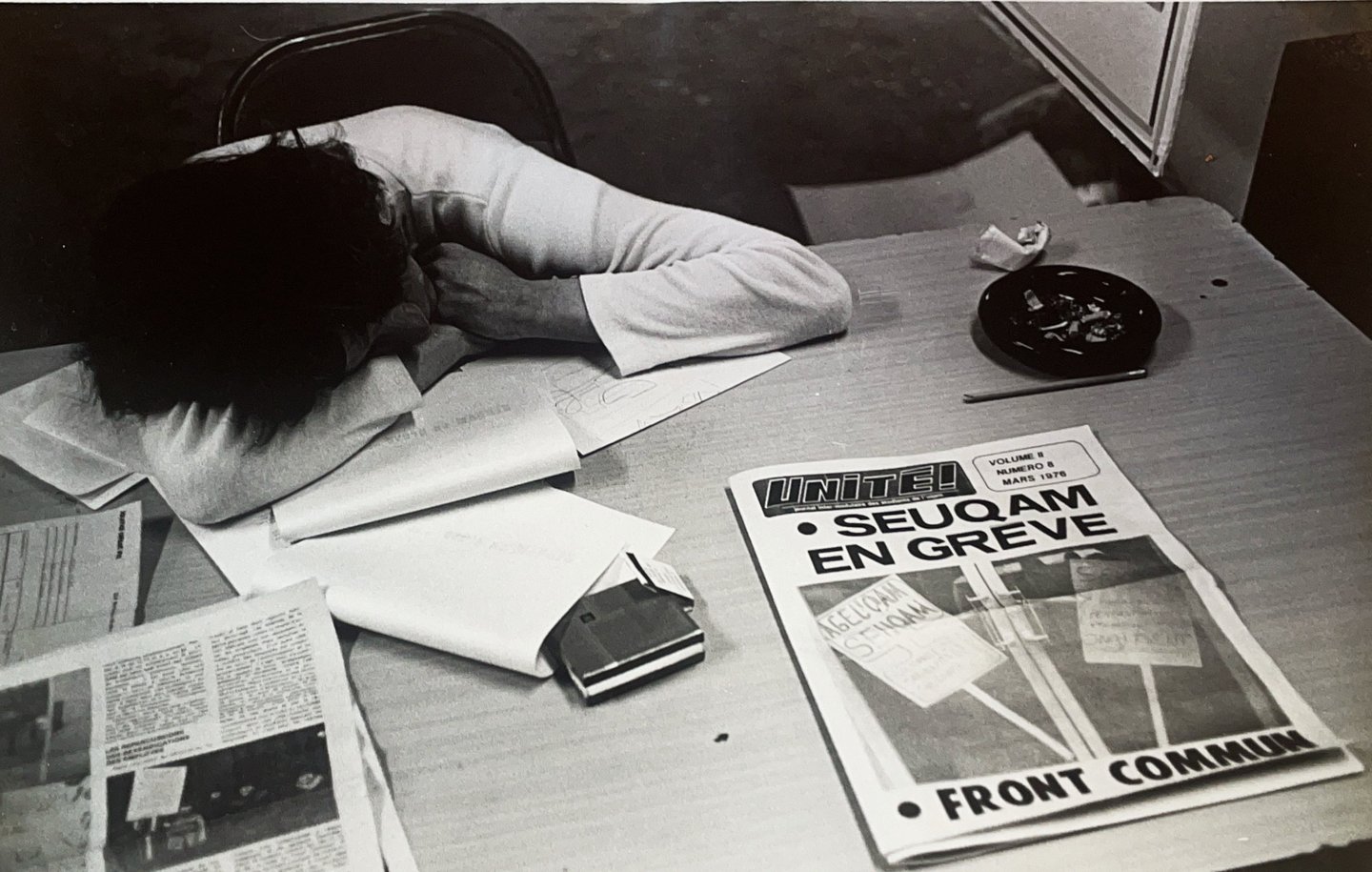

Entre 1976 et 1981, l’UQAM devient le théâtre d’une effervescence syndicale sans précédent. En 1976, le SEUQAM mène une grève de cinq semaines pour la négociation de sa troisième convention collective, marquant un jalon important dans la consolidation des droits des employés.

Cette période est également rythmée par une mobilisation intense, où syndicats et étudiants unissent leurs revendications dans une série de grèves successives. Aux côtés du SPUQ et du SCCUQ, le SEUQAM participe activement à ces luttes, ancrant l’UQAM comme un bastion des revendications sociales et syndicales au Québec.

Les années 80 : luttes syndicales, victoires et résilience face à l’austérité

Au début des années 80, le SEUQAM franchit une étape clé en atteignant le cap des 1 000 membres, témoignant de son enracinement au sein de l’UQAM.

Toutefois, les années suivantes sont marquées par de fortes turbulences. En 1981 et 1982, les compressions budgétaires imposées par le gouvernement affectent durement les universités, dont l’UQAM. En 1982, un coup dur frappe les membres du SEUQAM en même temps que ceux de la fonction publique : la loi du gouvernement Lévesque impose une réduction salariale pouvant atteindre 20 % pendant trois mois et un gel des avancements d’échelon pour une année complète.

En 1984, le SEUQAM effectue une avancée significative en négociant la reconnaissance de l’ancienneté pour les employés à statut particulier et leur droit d’être rappelés au travail selon cette ancienneté. Dans la foulée, en 1984 et 1985, une bataille acharnée est menée pour obtenir un statut syndical pour les employés du Service des Bars et Boissons (Brasserie et Après-Cours). Après une lutte difficile, ces travailleurs obtiennent des conditions adaptées à leur réalité, s’alignant sur celles des salariés à statut particulier.

En 1987, une négociation tendue avec l’employeur mène à l’intervention d’un conciliateur. Face à l’impasse, l’Assemblée générale vote à 85 % un débrayage de 24 heures, permettant d’obtenir des gains importants sur plusieurs clauses de la convention collective.

En 1989, le SEUQAM conclut une entente clé sur la préparation à la retraite, offrant aux membres la possibilité de bénéficier jusqu’à une année complète de salaire au moment de leur départ. Une avancée majeure pour la reconnaissance des droits des travailleurs en fin de carrière.

Les années 90 : engagement, luttes et avancées syndicales au SEUQAM

Les années 90 marquent une période d’actions significatives pour le SEUQAM, avec des avancées majeures en matière de conditions de travail, d’équité salariale et de mobilisation syndicale.

Un demi-siècle de luttes et de victoires syndicales

Depuis 1970, le SEUQAM défend avec détermination les droits des employées et des employés de soutien de l’UQAM. À travers des grèves historiques, des mobilisations d’envergure et des négociations clés, il a obtenu des avancées majeures en matière de sécurité d’emploi, d’équité salariale et de conditions de travail. Face aux compressions budgétaires et aux crises, le SEUQAM a toujours su résister et innover. Aujourd’hui, il demeure un acteur essentiel du syndicalisme universitaire, fidèle à ses valeurs de solidarité, de justice et de défense des travailleurs.

1991-1992 : Initiatives et débats syndicaux

En 1991, le SEUQAM négocie avec succès le lancement du Programme d’aide au personnel (PAP), une initiative portée notamment par Marcellin Noël, qui soutiendra des centaines de membres au fil des ans. L’année suivante, le syndicat renforce le dialogue interne en lançant les dîners-causeries « Petite bouffe, grande jase », offrant aux membres un espace d’échange sur les enjeux syndicaux de l’heure. Toutefois, des tensions apparaissent autour de l’adhésion à la table sectorielle du dossier d’équité salariale, entraînant la démission en bloc du Comité d’équité salariale du SEUQAM.

1993-1995 : Luttes et gains salariaux

En 1993, la négociation de la convention collective s’enlise, poussant l’Assemblée générale à mandater le Comité exécutif pour déclencher une grève si nécessaire. Une entente est finalement conclue dès le lendemain, évitant un conflit prolongé. L’année suivante, plus de 700 membres participent aux travaux de la Commission syndicale, générant 2 300 interventions pour trouver des solutions aux problèmes financiers de l’UQAM. 1995 marque un tournant avec la conclusion du dossier d’équité salariale, désormais appelé « relativité salariale » : les membres du SEUQAM voient leur masse salariale annuelle majorée de 1,4 million de dollars et l’Université verse plus de 6 millions en rétroactivité.

1996-1997 : Engagement social et solidarité

En 1996, le SEUQAM instaure un don annuel en mémoire de Sylvie Samson, une membre tragiquement assassinée, destiné à soutenir des organismes venant en aide aux femmes victimes de violence. En 1997, le Comité de condition de vie et de travail des femmes (CVTF) organise une prestation humoristique de Johanne Doré pour souligner la Journée internationale des femmes, illustrant l’implication du SEUQAM pour les droits des travailleuses. La même année, le Contrat social est signé : les membres consentent temporairement à des réductions salariales (1 à 4 %) en échange de congés équivalents et de mesures de maintien en emploi pour le personnel précaire. Le SEUQAM joue aussi un rôle clé dans la création de la Caisse d’économie des employées et employés de l’UQAM, qui ouvre ses portes cette année-là.

1998-1999 : Expansion et mobilisation

Une campagne de visibilité intitulée « Présent partout » est lancée pour mieux faire connaître le rôle du personnel de soutien syndiqué auprès des étudiants. Le syndicat renforce aussi son engagement social en parrainant annuellement un étudiant réfugié, une initiative qui existe depuis 1989. En 1998, le SEUQAM soutient également la syndicalisation des étudiants employés du Centre sportif de l’UQAM, menant à la négociation de leur première convention collective.

Enfin, en 1999, le SEUQAM et les autres syndicats du réseau de l’UQ déposent un rapport à la Commission de l’équité salariale, dénonçant l’inachèvement de l’équité salariale dans le secteur universitaire.

Les années 2000 : mobilisation, luttes financières et reconnaissance du SEUQAM

Les années 2000 marquent une période de mobilisations intenses et d’avancées significatives pour le SEUQAM : luttes contre l’austérité, batailles syndicales et reconnaissance du rôle du personnel de soutien.

2000-2002 : Mobilisation contre les compressions et soutien aux travailleurs

En 2000, l’UQAM voit son déficit exploser, passant de 10 à 22 millions de dollars. La direction impose des compressions sévères, dont 500 000 $ ciblant le personnel non enseignant. Le SEUQAM, en solidarité avec l’ensemble de la communauté universitaire, s’oppose fermement à ces mesures. Cette même année, l’Assemblée générale renouvelle ses appuis financiers, notamment aux cols bleus en grève de la Ville de Verdun, poursuivant ainsi son engagement avec un parrainage hebdomadaire.

L’année 2001 marque un tournant avec le renouvellement de la convention collective jusqu’en 2005, incluant la création de 100 nouveaux postes. Par ailleurs, le Comité de condition de vie et de travail des femmes (CVTF) lance son premier atelier de prise de parole, affirmant son engagement pour l’égalité et l’autonomisation des membres. En 2002, le SEUQAM s’investit aussi dans la reconnaissance du personnel en instaurant la première bourse d’excellence en mémoire de Carole Corbeil qui a travaillé pendant de nombreuses années au secrétariat du syndicat.

2003-2005 : Assurances collectives et début de la crise de l’Îlot Voyageur

En 2003, le SEUQAM adopte à l’unanimité une politique contre la violence et le harcèlement, marquant une avancée en matière de conditions de travail. L’année suivante, il négocie l’implantation des assurances collectives pour les employés à statut particulier et contribue à une victoire majeure avec l’invalidation du chapitre 9 de la Loi sur l’équité salariale, forçant l’UQAM à respecter pleinement la législation en la matière.

Sur le plan salarial, une lettre d'entente accorde à tous les membres une augmentation de 2,6 %, une amélioration de l’échelle salariale Bureau et la création de 20 nouveaux postes. De plus, le SEUQAM s’investit dans « La lecture en cadeau », une initiative destinée à offrir des livres aux enfants de milieux défavorisés.

En 2005, un projet immobilier ambitieux voit le jour : le projet Îlot Voyageur. Présenté comme un développement majeur pour l’UQAM, il deviendra rapidement une catastrophe financière, provoquant une série de mobilisations syndicales.

2006-2008 : Grandes luttes et résistance face aux coupes budgétaires

En 2006, le SEUQAM célèbre ses 35 ans d’existence avec une série d’activités festives et culturelles, dont un concours de slogan, un diaporama photo des membres, une table ronde sur les femmes dans le mouvement syndical, une exposition des œuvres des membres et une grande fête animée par le groupe The Lamentables. La même année, le SEUQAM et ses membres participent pour la première fois au Défi Têtes rasées, une initiative qui se répétera quelques années.

L’année 2007 est marquée par une grande mobilisation contre le plan de redressement financier de l’UQAM : pique-nique contestataire, opération « coût de cochons », où 2 000 pièces, à raison de 1 cent par membre du SEUQAM, sont remises symboliquement à la direction, et opération « Carré bleu », incluant une marche massive jusqu’au ministère de l’Éducation et la participation de 1 600 employés et étudiants de l’UQAM.

En 2008, la mobilisation s’intensifie contre la fermeture du Bureauphile et la suppression de postes. Le flamboyant gala « Je m’en souviendrai longtemps » ridiculise publiquement les responsables des déboires financiers de l’UQAM avec des prix « citron ». Le SEUQAM lance aussi une campagne médiatique audacieuse, incluant la diffusion d’un message radio « On n’est pas coupables! », la distribution de 9 000 tracts et une vidéo sur YouTube dénonçant les coupures. En collaboration avec l’Intersyndicale (SPUQ, SCCUQ et SÉTUE), le syndicat participe à la campagne « Moi, j’appuie l’UQAM! », exigeant un refinancement massif de l’Université.

2009-2010 : Actions symboliques et reconnaissance du personnel

En 2009, le SEUQAM poursuit son opposition aux coupures avec des actions originales : une distribution massive de biscuits de fortune contenant des messages dénonçant les compressions et une chaîne humaine autour de l’UQAM pour signifier l’unité des employés face aux restrictions budgétaires. Par ailleurs, une entente est finalement conclue à la table de négociation quelques heures avant le déclenchement d’un débrayage de 24 heures, permettant d’obtenir des avancées sur la retraite graduelle, un projet pilote d’horaire 9/10 et des augmentations salariales de 2 % par an pendant trois ans.

L’année 2010 marque un moment de reconnaissance pour le SEUQAM, qui célèbre ses 40 ans avec une série d’événements : un nouveau logo et site Internet, une grande fête en présence du recteur de l’UQAM, un numéro spécial du Soutien retraçant l’histoire du syndicat, et des gestes symboliques durables comme la plantation d’un amélanchier au Campus central et d’un chêne au Complexe des sciences.

En parallèle, le SEUQAM collabore avec l’UQAM à la production d’une vidéo institutionnelle mettant en valeur la contribution du personnel de soutien à la mission universitaire. Sur le front de l’équité salariale, le Comité institutionnel d’équité salariale procède à son dernier affichage, concluant des travaux entamés en 2005.

Une décennie de luttes et d’avancées

De la contestation des compressions budgétaires à la reconnaissance de l’apport des employés, les années 2000 démontrent la résilience et la détermination du SEUQAM. À travers des mobilisations d’envergure, des gains salariaux et sociaux, et des initiatives solidaires, le syndicat affirme plus que jamais son rôle central dans la défense des droits du personnel de soutien de l’UQAM.

La fondation de l’UQAM, deuxième université francophone à Montréal, a été marquée par un esprit de réforme sociale et éducative. Dès sa création, le SEUQAM s’est organisé pour répondre aux besoins spécifiques des employés de soutien, souvent issus de milieux modestes, afin de garantir des conditions de travail dignes et équitables. Ce contexte coïncide avec une période de grandes transformations au Québec, notamment la Révolution tranquille, qui a mis de l'avant les enjeux de justice sociale et d’égalité.

Remerciement

Nous remercions sincèrement Michel Bolduc et Luc Dupuy pour leur précieuse collaboration à la rédaction de l’histoire du SEUQAM. Leur contribution enrichit notre mémoire collective.